Trotz des Verbots werden orale Nikotinprodukte (Tabakbeutel oder Snus und tabakfreie Nikotinbeutel) laut Bundesinstitut für Risikobewertung von 2 Prozent der Menschen in Deutschland genutzt. Philip Morris wollte wissen, warum. Das Unternehmen beauftragte dazu die Studie „Barrieren des Rauchstopps 2024“ und befragte 1.000 Raucher, die Zigaretten konsumieren, sowie 146 Nutzer von E-Zigaretten und Tabakerhitzern, die zum Teil noch Zigaretten rauchen, nach den Gründen für die Verwendung von oralen Nikotinprodukten.

Der häufigste Grund: Aufhören

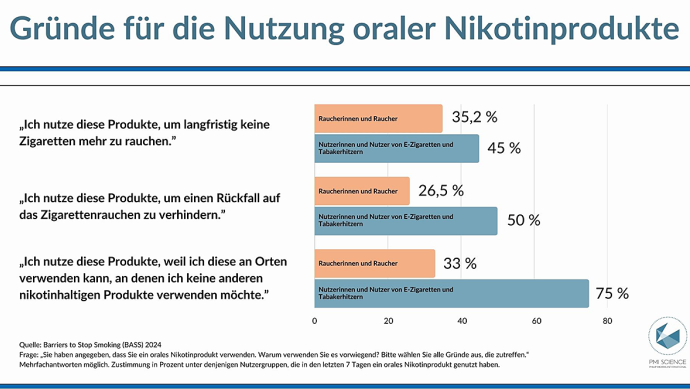

Der über beide Nutzergruppen hinweg am häufigsten genannte Grund für die Nutzung oraler Nikotinprodukte war der Wunsch, vom Zigarettenrauchen weg zu kommen: Ein hoher Anteil von Nutzern von E-Zigaretten und Tabakerhitzern (45 Prozent) stimmte der Aussage "Ich nutze diese Produkte, um langfristig keine Zigaretten mehr zu rauchen“ zu, während unter Rauchern 35,2 Prozent diesen Grund nannten. Der häufigste genannte Grund unter Nutzern von E-Zigaretten und Tabakerhitzern war, dass "ich diese an Orten verwenden kann, an denen ich keine anderen nikotinhaltigen Produkte verwenden möchte" (75 Prozent). Unter Rauchern lag die Zustimmung bei 33 Prozent.

Auch die Vermeidung eines Rückfalls auf das Zigarettenrauchen war unter den Motivationen für die Nutzung oraler Nikotinprodukte prominent vertreten. So gab die Hälfte der befragte Nutzer von E-Zigaretten und Tabakerhitzern (50 Prozent) diesen Grund an, während es auf Seiten der Raucher 26,5 Prozent waren. Die beste Wahl ist stets der komplette Rauchstopp, betont Philip Morris, aber gerade für diejenigen Raucher, die ansonsten weiterrauchen würden, könnten verbrennungsfreie und dadurch schadstoffreduzierte Optionen wie orale Nikotinprodukte, eine Alternative sein.

Keine Option im Sinne einer Schadensminderung

Christoph Neubert, Manager Scientific & Medical Affairs und Projektleiter der Studie bei Philip Morris, erläutert: "Studien weisen darauf hin, dass orale Nikotinprodukte das Nikotinverlangen von Nutzerinnen und Nutzern hinreichend stillen können. Damit eignen sie sich als Substitut für die Zigarette und stellen eine Option für Raucherinnen und Raucher mit einer fehlenden Rauchstoppmotivation dar. Da derzeit jedoch eine Regulierung zu diesen Produkten fehlt, können orale Nikotinprodukte gegenüber solchen Raucherinnen und Rauchern nicht als Option im Sinne einer Schadensminderung positioniert werden. Zwar sind rauchfreie Produkte nicht risikofrei und enthalten in der Regel Nikotin, das süchtig macht, jedoch entfallen bei deren Nutzung die mehrheitlich aus dem Verbrennungsvorgang resultierenden Schadstoffe."

Alexander Nussbaum, Head of Scientific & Medical Affairs bei Philip Morris, kommentiert: "Der Blick nach Schweden offenbart das Potenzial oraler Nikotinprodukte für die öffentliche Gesundheit: Vor allem unter schwedischen Männern hat der Tabakbeutel Snus das Zigarettenrauchen inzwischen beinahe vollständig ersetzt. Ergebnis: Schweden hat europaweit die niedrigste rauchbedingte Sterblichkeitsrate unter Männern. Vergleiche zwischen den schwedischen Beobachtungen und theoretischen Szenarien ohne Snus legen nahe, dass Snus in Schweden zu Beginn der 2020er Jahre etwa 3.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr verhindert hat, die sonst durch das Rauchen verursacht worden wären."

Fehlwarhnehmung

Die Studie "Barrieren des Rauchstopps 2024" geht weiteren Gründen für die Nutzung oraler Nikotinprodukte nach. Einer der Top-5-Gründe für deren Nutzung war das wahrgenommene relative Schadenspotenzial im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten. Die Zustimmungsraten zur Aussage "Ich nutze diese Produkte, weil ich denke, dass diese Produkte weniger schädlich sind" betragen 45 Prozent bei Nutzern von E-Zigaretten und Tabakerhitzern und 25,5 Prozent bei Rauchern. Gerade die Ergebnisse für Raucher verdeutlichen die Fehlwahrnehmung zu den potenziellen relativen gesundheitlichen Risiken von oralen Nikotinprodukten im Vergleich zum Weiterrauchen und den Bedarf an gezielter Aufklärung.

Raucherquote stagniert auf hohem Niveau

Die Aufklärung von Rauchern zu verbrennungsfreien alternativen Nikotinprodukten erscheint insbesondere von Bedeutung, da die Raucherquote in Deutschland derzeit auf einem hohen Niveau von 28,2 Prozent stagniert. Zugleich ist die Mehrheit der Raucher in Deutschland nach wie vor nicht motiviert, mit dem Rauchen aufzuhören (Zustimmung 51,8 Prozent), wie die Philip-Morris-Studie zu den "Barrieren des Rauchstopps 2024" gezeigt hat. Laut deren Ergebnissen teilt vor allem die Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen diese Einstellung. Um vor diesem Hintergrund das Potenzial schadstoffreduzierter Alternativen voll ausschöpfen zu können, bedarf es im Falle von oralen Nikotinprodukten einer Regulierung der Produkte zu Konsumzwecken im deutschen Tabakrecht.

Fehlende Regulierung für Nikotinbeutel

Tabakfreie Nikotinbeutel sind hierzulande nicht im Tabakrecht reguliert, einzelne Produkte wurden aber von verschiedenen Gerichten als nicht verkehrsfähig klassifiziert, zentrale Behörden folgen auf Grundlage der aktuellen Situation dieser Einschätzung. Eine einheitliche Durchsetzung der Entscheidung oder eine Überwachung ihrer Einhaltung ist kaum umsetzbar.

Projektleiter Neubert: "Beim Thema Nikotinbeutel klaffen politisches Handeln und Marktrealität nach wie vor weit auseinander. Obwohl der Verkauf von Nikotinbeuteln in Deutschland unter einem faktischen, aber kaum verfolgbaren Verbot steht, verzeichnen wir weiterhin die Nutzung dieser Produkte – ohne jegliche Vorgaben zu Nikotinobergrenzen oder Mindestabgabealter. Unter dem Mantra, dass diese Produkte verboten seien, wird diesem Geschehen wissentlich oder unwissentlich tatenlos zugesehen – ein Zustand, der bei anderen Nikotinprodukten unvorstellbar wäre." Neubert betont, dass Philip Morris für eine Regulierung dieser Produkte zu Genusszwecken im deutschen Tabakrecht einsteht, "ganz selbstverständlich mit Nikotin-Obergrenzen, wie sie das Bundesinstitut für Risikobewertung vorgeschlagen hat, und einem gesetzlichen Mindestabgabealter wie für andere nikotinhaltige Produkte." Zum Schutz von erwachsenen Verbrauchern und nicht zuletzt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen müsse solch eine Regulierung "besser früher als später" kommen.